小さな直感を信じて。

手のひらの距離感から

共生の形を考える。

[ アーティスト ]

STORY_03

KISSHOMARU SHIMAMURA

ARTIST

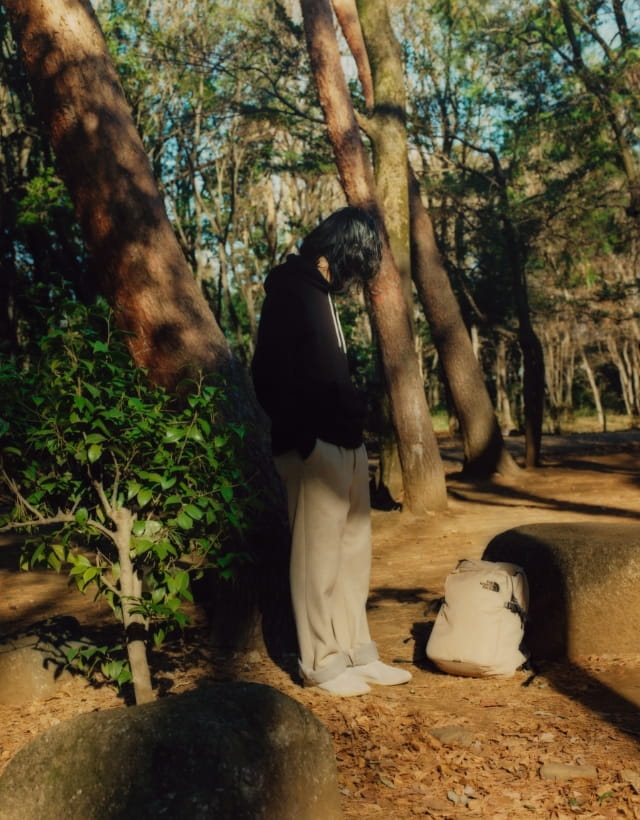

道に佇むひと、木陰に色づく一輪の花、青空にゆれる手のひら、陽の光を映す瞳……。そこにただ存在しているものを見つめるまなざしが一枚一枚の写真を通じて伝えられる。アーティストでありながら、「same gallery」や「ラーメン吉祥丸」など、ひととひとを繋ぐように場を創り出し、社会にはたらきかける嶌村吉祥丸さん。その活動の先に見据えられている景色についてお話を伺いました。

――アーティストとしてさまざまな活動をされるなか、嶌村さんにとって写真を撮る行為はどのような意味があるのでしょうか。写真という媒介を通じて、大切にされていることがあれば教えてください。

写真を撮りはじめたばかりの頃は、日本語でも英語でもなく、写真という言語を通じて他者とコミュニケーションを図るという感覚が強くありました。展示というアウトプットをするフェーズになってはじめて、表現における写真の可能性に目を向けるようになりましたが、写真を撮る行為そのものが自分ではないなにかとの繋がりを感じるコミュニケーションであり、愛そのものの交換をしている感覚があります。たとえば、ひとと向き合うときは撮るひと、撮られるひとの間に関係性が生まれてしまうもの。撮る行為によってなにかしらの間合いを取り、意思の疎通が行われるように思います。

――「演じる」ことを通じてはじめて見えるようになったことがあれば教えてください。

山本:わたしは絵を描く仕事をずっとしていたので、モチーフとして描いていた花が、咲いたら収穫するものに変わり、その香りや変化をどうにか形にできないかなと。はじめはシロップを見よう見まねでつくってみたり、薬草園のときから使われていた大きな乾燥機を使って花やハーブを乾燥させて、これだったらお茶になるかなというところから始めて。これをつくりたい、という目標に到達しようとするのではなくて、身近に出会ったものからこれだったつくれるかな?という小さな実験が積み重なって今に繋がっている気がします。江口さんは蒸留酒をつくるということに向かっていっているけれど、わたしは身近にあるものから今できる方法で形にするとしたら、どんなことができるかなと常に考えていますね。

――言語として、実際にはどのような感覚でシャッターを切られているのでしょうか?

撮らざるを得ない、伝えざるを得ないという感覚に近いかもしれません。無理に道端のひとに写真を撮らせてくださいとお願いすることや、写真を撮るためにどこかに行くということもありません。ひとも植物も、目の前にあるものを等しく扱いたいと考えていて、そこに向けるまなざしがただそこにあったという感覚です。写真を撮る行為自体はとても直感的だと思うのですが、その直感は今までに色々なひとと出会い話して見たり聞いたり学んできたことがあり、その先に現れるもの。その小さな直感に素直でいられるために、常に学び続ける姿勢を持っていなくてはいけないと感じています。

――アーティストとしてさまざまな活動をされるなか、嶌村さんにとって写真を撮る行為はどのような意味があるのでしょうか。写真という媒介を通じて、大切にされていることがあれば教えてください。

写真を撮りはじめたばかりの頃は、日本語でも英語でもなく、写真という言語を通じて他者とコミュニケーションを図るという感覚が強くありました。展示というアウトプットをするフェーズになってはじめて、表現における写真の可能性に目を向けるようになりましたが、写真を撮る行為そのものが自分ではないなにかとの繋がりを感じるコミュニケーションであり、愛そのものの交換をしている感覚があります。たとえば、ひとと向き合うときは撮るひと、撮られるひとの間に関係性が生まれてしまうもの。撮る行為によってなにかしらの間合いを取り、意思の疎通が行われるように思います。

――言語として、実際にはどのような感覚でシャッターを切られているのでしょうか?

撮らざるを得ない、伝えざるを得ないという感覚に近いかもしれません。無理に道端のひとに写真を撮らせてくださいとお願いすることや、写真を撮るためにどこかに行くということもありません。ひとも植物も、目の前にあるものを等しく扱いたいと考えていて、そこに向けるまなざしがただそこにあったという感覚です。写真を撮る行為自体はとても直感的だと思うのですが、その直感は今までに色々なひとと出会い話して見たり聞いたり学んできたことがあり、その先に現れるもの。その小さな直感に素直でいられるために、常に学び続ける姿勢を持っていなくてはいけないと感じています。

――アーティストとしての活動にとどまらず「same gallery」や「ラーメン吉祥丸」など、さまざまな場所をつくられているのはなぜでしょうか?

あたり前とされてきた写真界や美術界のフォーマットに捉われずに活動してきたからこそ、フラットな状態で今やるべきこと、直観で面白いと思ったことを展示やプロジェクトに組み込める感覚があります。いまは身の回りを見渡したとき、目的ありきの場所が多すぎると感じていて。なにも目的がない場所があることによってなにかを生み出すことのできる余白としての空間が必要だと感じています。原体験としてはW+K Tokyoで働いていたとき、会社のもつギャラリーでさまざまなひとたちと一緒にフリーマーケットをしたり、国内外のアーティストの展示に関わらせていただいたこと。もうひとつは友人のおでんやさんを訪れたとき、はじめましてのひとでも飲食の場ではちょうど良い距離感で話せるんだなと気がついたことがきっかけで、現在のラーメン屋さんの前進にあたるスナックを開くことにつながりました。その場所ありきでできることがあり、それが誰かにとって気づきの場や拠り所となったらいいなと感じています。

――SNSを始めオンラインでのコミュニケーションが簡単にとれてしまう今日、フィジカルな場所が必要だと思う理由は?

必要かと言われたら、必要ではないのかもしれません。ただ、ぼくらが文化と呼んでいるものは、必要ではないものにカテゴライズされるものがほとんどだと思います。音楽、映画、芸術も、ひとが生きながらえる上では必要ではないかもしれない。けれど人間として生きていく上での糧であり人間らしさを担保するものが、この社会でひととの関わりをつくっていくのかもしれないなと。バーチャルな世界が広がるなかで、ぼくらがこのひとつの身体をもって生活してしまっている以上、フィジカルななにかに依存しているのも確か。曖昧さや人間らしさ、なんとなくそのひとといると落ち着くという居心地のよさってまだフィジカルな世界ではないと感じられないことなのかなとも感じています。

――アーティストとしての活動にとどまらず「same gallery」や「ラーメン吉祥丸」など、さまざまな場所をつくられているのはなぜでしょうか?

あたり前とされてきた写真界や美術界のフォーマットに捉われずに活動してきたからこそ、フラットな状態で今やるべきこと、直観で面白いと思ったことを展示やプロジェクトに組み込める感覚があります。いまは身の回りを見渡したとき、目的ありきの場所が多すぎると感じていて。なにも目的がない場所があることによってなにかを生み出すことのできる余白としての空間が必要だと感じています。原体験としてはW+K Tokyoで働いていたとき、会社のもつギャラリーでさまざまなひとたちと一緒にフリーマーケットをしたり、国内外のアーティストの展示に関わらせていただいたこと。もうひとつは友人のおでんやさんを訪れたとき、はじめましてのひとでも飲食の場ではちょうど良い距離感で話せるんだなと気がついたことがきっかけで、現在のラーメン屋さんの前進にあたるスナックを開くことにつながりました。その場所ありきでできることがあり、それが誰かにとって気づきの場や拠り所となったらいいなと感じています。

――SNSを始めオンラインでのコミュニケーションが簡単にとれてしまう今日、フィジカルな場所が必要だと思う理由は?

必要かと言われたら、必要ではないのかもしれません。ただ、ぼくらが文化と呼んでいるものは、必要ではないものにカテゴライズされるものがほとんどだと思います。音楽、映画、芸術も、ひとが生きながらえる上では必要ではないかもしれない。けれど人間として生きていく上での糧であり人間らしさを担保するものが、この社会でひととの関わりをつくっていくのかもしれないなと。バーチャルな世界が広がるなかで、ぼくらがこのひとつの身体をもって生活してしまっている以上、フィジカルななにかに依存しているのも確か。曖昧さや人間らしさ、なんとなくそのひとといると落ち着くという居心地のよさってまだフィジカルな世界ではないと感じられないことなのかなとも感じています。

――個人の作家活動のみならず、社会で起きていることについて、さまざまなはたらきかけをされています。どのようなことがきっかけとなり、どんなことを見据えられているのでしょう?

ぼくの場合はアクションを起こすまでに、色々なことがトリガーとなり、きっかけが積み重なっていると感じます。それはぼく自身の身体的、精神的なコンディションも含め、こうなってほしいと未来から逆算しているというよりも、「現在」を見つめていたらそうしてしまっているという感覚が強いかもしれません。自分にとって「現在」は「点」ではなく、収縮可能な「球体」であり、未来も過去も孕んでいるもの。もちろん大きな枠組みで見たら未来のために環境に配慮し、1年で何%のCO2を削減しましょうという目標値を決めることは必要だと思います。けれど自分自身は「現在」に対してリアクションを取り続けているという感覚ですね。

――ひとが、他者やひと以外の生き物と共生していくために、今の自分からできることはなんだと思いますか?

以前「Symbiosis」という名前で展示をしたのですが、生物学の用語では寄生する/される関係や捕食関係であったとしてもそれは「共生」の概念のうちに入るとされているんです。つまり一方が搾取されているだけの存在であったとしても、広い意味では「共生」であるという考え方なのですが、それはひとにも置き換えられるのではないかなと感じています。広く見たら色々なものに生かされながら、地球の資源を消費してしまっている一方、地球を守ろうとしているひとたちもいる。あくまで人間目線でしか語り得ないですが、今自分たちの手でできることについてはそれぞれの目線で考えなくてはならないと思っています。たとえば宇宙飛行士のひとに地球についてどう思いますか?と聞くスケール感と、小さな村で育った少年に聞くのとでは社会や地球の捉え方も異なりますよね。本質的な共生を達成するためには、自分自身も含め、マクロとミクロ、両者の視点が必要だと思いますし、自分の手のひらを見つめるくらいの近い距離感で、物事を見つめることも必要かなと思いますね。

手のひらの距離感で

過去も未来も孕んだ

現在に向き合うことから

共生とは何か考えたい。

Kisshomaru Shimamura

アーティスト

東京生まれ。 国内外を問わず活動し、ギャラリーのキュレーターも務める。 主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、 “Inside Out” (Warsaw, 2016)、”photosynthesis”(Tokyo, 2020)など。

Kisshomaru Shimamura

アーティスト

東京生まれ。 国内外を問わず活動し、ギャラリーのキュレーターも務める。 主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、 “Inside Out” (Warsaw, 2016)、”photosynthesis”(Tokyo, 2020)など。