山梨県の山中湖畔に位置する石割山。東海自然歩道もそのルートに重なる石割山のハイキングコースは都心からのアクセスもよく、標高1412mの山頂からは雄大な富士山の姿を望むことができ、大岩が鎮座する石割神社があるなど、ハイカーに人気のスポットだ。

「NPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部は、元々UTMFという富士山一周の100マイルのウルトラトレイルレースを立ち上げる時の受け皿団体として2010年に設立されたNPOなんです。その後、お世話になった富士山麓の自然環境の保全に取り組もうということで、登山道整備を中心にした活動を始めました」

全然知らなかったのだと気づかされました」と語る三浦さん。

そう話してくれたのはNPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部代表理事の三浦務さん。2018年までゴールドウインに勤務し、長年、人々をアウトドアフィールドに誘う活動をしてきた者として、自然環境への恩返しと罪滅ぼしの想いを込めて活動を続けているという。三浦さんは富士トレイルランナーズ倶楽部のほかに、アウトドア関連企業60数社が加盟する一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパン(CAJ)の代表理事として、自然環境基金の運営とアウトドア産業界全体の共通課題として、気候危機アクションにも取り組んでいる。

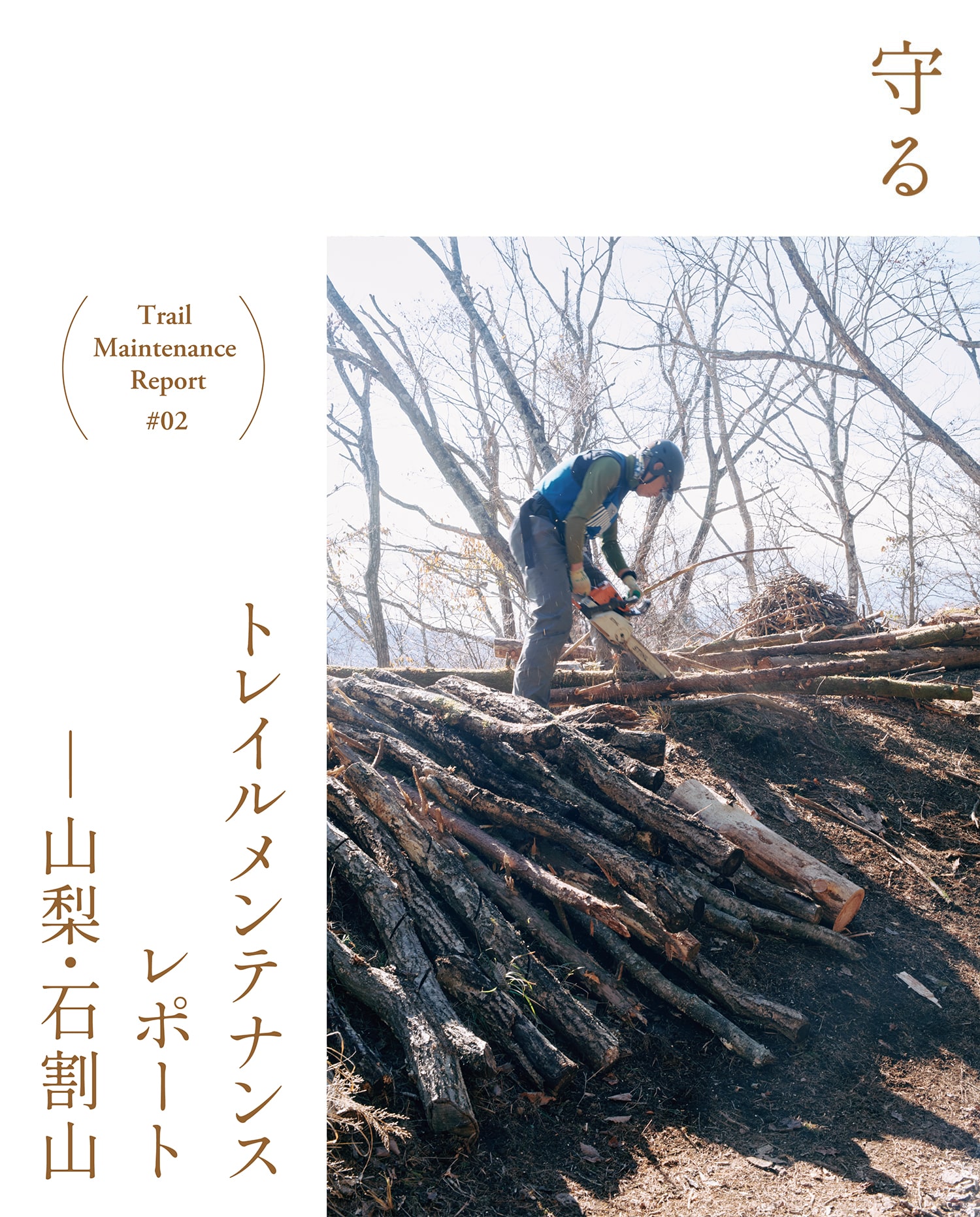

富士トレイルランナーズ倶楽部が行うのは「植生の復元」を目指した登山道補修整備作業。この日は、環境省富士五湖管理官事務所と協働して、ボランティアの方々の協力を得て、総勢21名で登山道の侵食崩壊が進んでしまった箇所を修復する作業を行なった。周辺の切捨て間伐材やナラ枯れ材(伐採したナラ枯れ木を一定期間燻蒸処理し無害化した木材)などを利用して木段を組み、木端や落ち葉を敷き詰め、土を盛るという施工プランだ。

「登山道の整備はとても難しく、歩きやすく修復したつもりが、実は自然を壊してしまうということも多いのです。例えば長年土壌が流出して深いガリーになってしまった場合、ガリーの底に木段をつけて歩きやすくすることがよくあります。ところが、それだけだと豪雨のたびに木段の脇を水が走るように流れ、裸地化した法面の土壌がどんどん削れ出す二次侵食を進めてしまうのです」

富士トレイルランナーズ倶楽部の登山道整備は、まず、侵食原因を探り、二次侵食させない施工と流水のコントロール、そして周辺の植生の再生を促すような施工をセットで考えているため、近自然工法の考えをベースにして行われる。

「植生が戻ってくれれば地形全体が安定します。『生態系の底辺が生きられる環境を再生する』という近自然工法の定義をベースにして整備活動を行なっています。この短いワードの中にはいろんな意味が込められているんです。生態系の底辺が生きることができなくなるということは、生態系ピラミッドが土台から崩れていくということ。土壌もその1つだと思うし、その中に含まれている菌糸や植物の種子なんかもそうかもしれない。さまざまな生物が土壌を安定させていて、お互いが依存しながら生きているのです。じゃあ、生きられない環境ってどういうことなのかというと、例えば土壌が常に流出し続けるっていうのは、当然、生態系の末端の生き物たちも流されてしまうわけですよね。彼らが生きられる環境にしてあげないと再生のサイクルに入ってはいかないんです。でも、自然はすごくよくできていて、いいサイクルになるきっかけを人が作ってあげると、その後は勝手によい状態になっていくんですよ」

三浦さんが参加者に作業工程を説明をする際に印象的だったのは、周囲の生態系とのつながりと未来をイメージして行うことの重要性を強調している点だった。

「植生の再生までを考えた時、結果が出るまでには何年もかかるんです。私たちは2030年までに石割山の登山道の全ての再生を目指しています。それは2030年のネイチャーポジティブという世界的な約束事に合わせてのもので中間的なゴールかもしれないけど、その実現のためには地域理解と官民連携でやることが何よりも重要になります。この活動は地権者の山中湖村平野地区の承諾と協力を受け、歩道管理者である山梨県の『官民連携登山道整備事業』に指定されています」

各地域の登山道整備には課題が多い。時間も人も必要になる。そして活動する力にも限りがある。

東海自然歩道を含めた日本各地の素晴らしいトレイルを未来に残すためには、各地域に暮らす人たちが、それぞれの地域の活動に注目して少しでも関わることが重要なのだろう。