- カリ・メディグ

- スキーカルチャーを写し撮るカメラ

カリという名の写真家の存在を知ったのは、海外のスキー専門誌に載った見慣れない情景を写した写真がきっかけだった。

不慣れな調子で直滑降の練習をするカップル。頭にターバンを巻き両手にスキーを持ってポーズを決めるインド人。モロッコの砂漠でスキーに興じる先住民族。スキー場にそぐわないカウボーイ姿のひげの男性。

スキーの写真と言われて思い浮かぶイメージと言えば、豪快に雪煙を立てて急斜面を滑降する迫力のある写真だったりするけれど、その写真家、カリ・メディグが切り撮るのはそうしたアクション系の写真とは性質の異なるものばかり。だからといって決して奇をてらったものばかりではなく、スキーに対する愛情の深さがバッチリ伝わってくる、全部が「イイね!」を押したくなるようなスキーの写真なのだ。これほどまでにスキー愛に溢れた写真を撮るカメラマンは、いったいどんな人物なのだろう? 世界を舞台にスキーをテーマにした写真を撮り続けているカリ・メディグを訪ねて我々取材班はカナダ、ブリティッシュコロンビア州の田舎町ネルソンへと向かった。

まずは生い立ちについて教えてください。

1973年、カナダのオンタリオ州で生まれました。小さい頃にブリティッシュコロンビア州の人里離れた森の湖畔の山小屋に家族で引っ越して、そこで幼少期を過ごしました。ここ、ネルソンの街に越してきたのは2012年です。

スキーを始めたのはいつ頃ですか。

小学2年のときにファーニーという田舎町へ再び家族で移住するのですが、そこで父が私と姉にクロスカントリースキーを教えてくれました。スキー板を履いて雪の積もった丘の頂上まで登るのは子供にとっては大変なことでしたが、猛スピードで斜面を滑り降りる楽しさには代えられないものがありました。リフトがあったらどんなに楽かと当時は思っていたけれど、皮肉なことに僕は今でもリフトを使わず自分の脚で山に登ってバックカントリースキーを楽しんでいるのです。最初のスキーはK2の中古の板でした。

写真に興味を抱くようになったきっかけは?

当時、父は風呂を暗室に改造してしまうほど写真に凝っていて、家にはNIKONの古いカメラや『ナショナルジオグラフィック』、『LIFE』の写真特集号などが転がっていたので、自然と興味を持つようになったんだと思います。本格的にカメラを使い始めたのは高校になってから。その頃は他愛のないもの、車とか飛行機を撮影していましたね。大学では科学を専攻しましたが、このまま科学者として一生の大半を狭い研究室のなかで過ごすのは性に合っていないと思うようになり、在学中から世界旅行やスキー遠征に出かけるようになりました。

写真を仕事にしようと考えた理由は?

旅の写真を撮るうちに写真に対する興味が再燃して、大学を出てから写真の学校に通いはじめました。そこで学ぶうちにドキュメンタリーやジャーナリズムの世界にも興味が湧いて、カナダの地方新聞社の専属カメラマンとして働きはじめたのです。

新聞社では、どんな写真を撮影していたのですか。

山火事の写真とか地元の名士のポートレートとか、いかにも地方新聞に載りそうな出来事や事件の写真が主でした。1日に8カ所もの現場へ足を運んで撮影をこなすこともありました。1990年代から2000年頃までの、まだデジタルカメラが出る前の時代で、フィルムカメラの扱い方も、その頃に覚えました。

雪山の写真を撮るようになったきっかけは?

新聞社で働きはじめた頃、スキー雑誌の編集をしている友人から頼まれて雪山の写真を撮るようになりました。平日は新聞用の写真を撮って、週末は雪山でスキーの写真を撮る。そうやって2つの世界を行き来していくうちに、スキーカルチャーとドキュメンタリーをミックスしたような現在の撮映スタイルが出来上がったのだと思います。

あなたが誌面で発表しているイメージは、スキー専門誌でよく見かける瞬間的な動きを捉えた写真とはやや趣の異なる、ドラマやストーリーが感じられる組写真が多いですよね。

トラベルライターが旅のストーリーを描くのと同じようなことを、僕は写真でやっている気がしますね。

ストーリーのある写真を撮るうえで心がけていることはありますか? たとえば旅情をかきたてるようなイメージを集めておくとか、あらかじめ被写体を決めたりしているのでしょうか。

撮影する前からモチーフを決めたりはしていません。旅先でどんな被写体と遭遇できるかと頭のなかで想像してみることはあるけれど、実際の現場では被写体が自分の思い通りに動いてくれるわけではないので、その場の流れに合わせて臨機応変に撮影するようにしています。自分に課していることがあるとしたら、型にはまらないようにするということでしょうか。小説でも予定調和なストーリーは面白くないですからね。

初めて出会う人を撮影するときに役に立つのがコミュニケーションだと思います。スキー場でスキーを楽しんでいる一般のスキー客と触れ合いながら、それぞれの物語や個人的な事情に耳を傾ける。そうすることで新たな物語のきっかけや文脈を得ることができるのです。その人といかに深いところでつながれるか。人物ポートレートを撮るうえでは、それがカメラの操作技術以上に大事なことだと考えています。

自身の写真をどのように定義していますか。アクション写真、トラベル写真、ドキュメンタリー写真。そのどれにも当てはまらない気がします。

ある人から「キミの写真はアドベンチャー写真の世界からこぼれ落ちたものに焦点を当てた写真だね」と言われて、腑に落ちたことがあります。でも、だからと言って、無理やりカテゴリーに収まらない写真になるようにと意識しているわけでもなく、基本的には自分が面白いと思ったものを撮影しているだけです。

その面白がっているポイントが、スノーの写真を専門に手がけているフォトグラファーとは違うのだろうと思いました。

僕が撮るスキーの写真が独特だとしたら、ジャーナリストとしてのキャリアと、カナダの田舎の雪山育ちで三度のメシよりもスキーが好きであるということが関係しているかも知れませんね。写真に限らず、あらゆる表現というのは作者の人生経験が少なからず反映したものだと思っているのですが、僕の特殊な経歴が今の僕の作品をつくらせているのでしょう。旅の経験も関係しているかも知れません。見知らぬ土地へ出かけていって日常と異なる環境に身を置くと、これまでとは異なるモノの見方を身につけることができますよね。僕は可能な限りそのような状況に身をおいて自分の内面の変化を楽しみたいと考えるタイプなんです。

これまでに撮影で訪れたことのある国は?

南米全土、インド、ジョージア、ブルガリア、マケドニア、コソボ、モロッコ、日本、南極…数えられないくらい沢山の国へ出かけていますね。

主に使用しているカメラは?

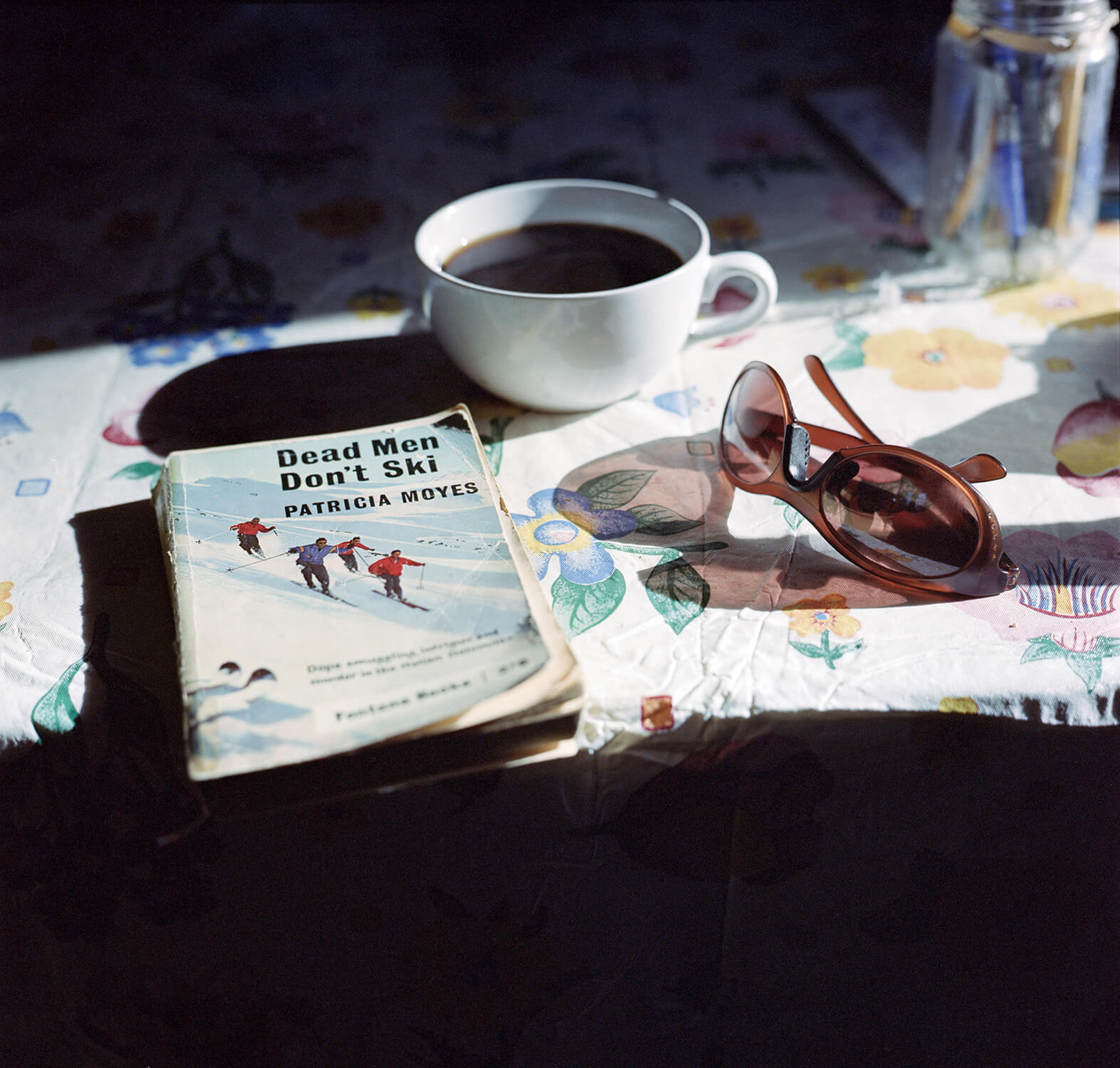

ポートレート撮影は6×6サイズの中判カメラを使います。好きな機種は1977年製のハッセルブラッド500と、日本のKOWA SIXという旧式のカメラ。もちろん仕事ではデジタルカメラも使うけど、やはりフィルムカメラのほうが好きですね。

中判カメラの、どんなところが気に入っているのでしょうか。

まずは機械としての見た目の良さと、フィルムでしか再現できないプリントの質感。なにより、じっくり撮影できるところが気に入っています。デジタルカメラが主流の現在では、構図を決めてから最初にシャッターを押すまでの時間が、むかしに比べて短くなっていますよね。連写の精度も上がっているし、自然と沢山の枚数を撮ってしまう。フィルムカメラはコストもかかるし、ある程度は慎重に時間をかけて構図を決めて撮影しなければなりません。ファインダーを覗き、「自分は被写体の何を捕まえたいか?」と自分に問いかけながらシャッターを押すのです。ファインダーを覗いている時間は自分自身と対話をしている時間で、それは僕にとって貴重な時間なのです。

現像して出来上がったコンタクトシートのコマを見比べながら、どの写真をプリントするか、じっくりと考える時間が持てるのもフィルムカメラの良さと言えるでしょう。自分が切り取った瞬間を客観的な視点を通して見直すことは、自分を知る上でも非常に大事な体験です。

よく見ること。そして小さな差異に気づくこと。それこそが写真を撮ったり、見たりすることの醍醐味じゃないかと思うんです。

- Interview : Ranyo Tanaka

- Text : Toshimitsu Aono